2013年10月20日16:07

サバイバルキャンプ報告書≫

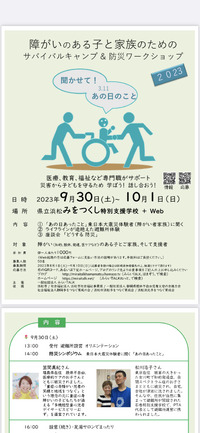

カテゴリー │障がいをもつ子と家族のためのサバイバルキャンプ&ワークショップ

障がいをもつ子と家族のためのサバイバルキャンプ&防災ワークショップの報告書ができました。

この報告書は以下のリンクからダウンロードできます。

https://docs.google.com/file/d/0BytoGhhGQsSlM1FPejZmMU1oTDA/edit?usp=sharing

障がいをもつ子と家族のためのサバイバルキャンプ&防災ワークショップ 報告書

(ゆめ風基金障害者市民防災活動助成金助成事業、浜松医科大学地域貢献事業助成事業)

【はじめに】

2011 年3 月11 日の東日本大震災から2 年半がすぎたが、現在(平成25 年9 月12 日 復

興庁資料)約28 万6000 人が避難者として登録され、そのうち99 人は現在もなお避難所での

生活を余儀なくされている。一方で、被災地から遠く離れたこの地域(静岡県西部地区:遠州

地方)では、徐々に市民の防災意識が薄まりつつある印象を持つ。

しかし、私たちが暮らす遠州地方は東海地震(東南海・南海との3連動地震も含めて)の想

定地域であり、長い海岸線(遠州灘)で太平洋に面しており、地震発生時には約15m の津波

の発生も予想されている。さらに50 ㎞離れたところには浜岡原子力発電所を抱えている。こ

うした状況の中で、東北地方と多くの地理的共通点を持ち、私たちは常に高い防災意識を持ち、

準備しておく必要があると言える。

東日本大震災では、多くの貴い命が失われたが、とりわけ障がいを持つ方の死亡者数は全死

亡者数の8.97%で、死亡率は一般の方の2 倍以上との報告が出ている(平成25 年4 月22 日

中日新聞)。また障がいを持つ方は避難所生活でも多くの困難を抱え、自宅避難を選択する方

も多く、自宅避難者には救援物資が行き届きにくかったり、ガソリンや救援物資を手に入れる

ために列に並ぶのが困難であったり、一般とは異なる物資が必要であったり、特別な配慮が必

要とされていた(重症児者の防災ハンドブック、発達障害児者の防災ハンドブック)。

社会的弱者である子ども、その中でもさらに弱い存在である障がいを持つ子どもの防災は、

どうしても置き去りにされやすい視点であるが、忘れてはならない視点である。

何らかの支援を必要とする子ども、障がいを持つ子どもに携わる職種が集まる「みらい

TALK」では、日頃の勉強会や講演会活動を通して、そうした子ども達と家族に防災への準備、

心構えをしていただく機会が必要であり、また私たち自身も避難所運営にはどんな配慮が必要

で、何を準備するべきか確認し、提言していく必要があるとの意見が挙がった。そうした意見

をもとに「障がいをもつ子と家族のためのサバイバルキャンプ&防災ワークショップ」を開催

するに至った。

【目的】

①障がいをもつ子にとって仮想避難所体験を通じて非日常生活への適応力の向上

②障がいをもつ子の家族にとってワークショップや仮想避難所体験を通じて、何が必要で、何

を準備すべきか、体験し、学ぶ場となる

③避難所運営に当たって、障がいをもつ子と家族に必要な配慮、支援を見出し、提言する

④障がいをもつ子と家族について市民の理解を深めるために、社会に向けて発信する

【方法】

日時:2013 年9 月22 日(日)~23 日(月・祝) 1 泊2 日

対象:年長園児から小学校6 年生までの障がいをもつ子とその家族

場所:浜松市立青少年の家、聖隷浜松病院センター会議室

内容:当日配布の「体験のしおり」参照

参加費:1 名につき1000 円

保険:損保ジャパンの国内旅行保険に加入

【結果】

参加応募は12 家族43 名(障がいをもつ子は12 名)あり、当日体調不良のため2 家族が不

参加となり、10 家族35 名(障がいをもつ子は10 名)の参加を得た。障がいをもつ子の内訳

は、在宅人工呼吸器管理・経管栄養を行っている重症心身障がい児が1 名、肢体不自由児が2

名、知的障がい児が3 名、発達障がい児が4 名であった。年齢は5~9 歳(平均6.7 歳)で、

男児2 名、女児8 名であった。その他、兄弟姉妹が8 名(2~11 歳、男児2 名、女児6 名)、

大人が17 名(男性7 名、女性10 名)であった。

スタッフは、実行委員22 名に加えて、ボランティアスタッフ13 名、ワークショップ講師4

団体(以下講師順:NPO 法人はままつ子育てネットワークぴっぴ、エネジン株式会社、NPO

法人すだち、浜松市危機管理課)の協力を得た。

22 日の防災ワークショップ①、②は聖隷浜松病院センター会議室にて開催し、ワークショ

ップ①では、NPO 法人ぴっぴの原田博子氏の指導のもと、ビニール袋でカッパ作り、新聞紙

でスリッパ作り、毛布で担架体験を行った。参加された10 家族とも大変熱心に取り組まれて、

笑顔も多くみられ、アイスブレークとしての役割も担っていた。

事後アンケートでも大変好評であった。

防災ワークショップ②では、「役に立つ!防災グッズを知ろう」と題して、エネジン株式会

社より低圧LP ガス発電機およびアクアクララの災害時の活用方法について紹介いただいた。

その後NPO 法人すだちの森田能行氏より簡易トイレ(段ボールトイレ)の活用方法について

紹介をいただいた。

最後に実行委員会スタッフより、100 円ショップで揃えられる防災グッズ

の色々について紹介した。

ガス発電機は、この後青少年の家に移動してから、近くの公園にて

実演も行っていただき、使用方法や注意点、実際の駆動音、発電量などを体験した。

事後アンケートでもいずれも好評であった。

ワークショップ後に青少年の家に移動し、避難所設営体験および夕食(非常食体験)を行っ

た。

避難所設営体験では、段ボールを利用して、パーテーション作成と段ボールベッド作成を行

った。皆で積極的に協力して、比較的スムーズに作成できた。

この際、部屋割りを行ったが、事前情報や当日の様子から音過敏性や新奇場面への苦手さの

あるお子さん、感染症から回復したばかりのお子さんを個室対応とした。個室が4 室しか用意

できず、大部屋に5 家族、個室の1 室に2 家族、残り3 家族をそれぞれ個室3 室に振り分けた。

しかし夜間どうしても眠れず興奮してしまうお子さんがいたため、個室が必要となり、急遽

研修室に段ボールベッドを設置して、対応した。

部屋割り(スペース確保)のむずかしさを実感した。

夕食では、非常食であるアルファ米と温めいらずカレー、フリーズドライ汁物、アクアクラ

ラの水を提供した。大変好評で、偏食が強いお子さんも完食されるなど、保護者の方も手ごた

えを感じられていた。同時に非常食の見本市と称して、多くの非常食を味見していただき、お

子さんが食べられるもの、食べられないものを実際に確認していただいた。事後アンケートで

も夕食が全体の活動を通して、最も評価が高い結果となった。

夕食後は、ワークショップ③として浜松市危機管理監 危機管理課長の松永直志氏より浜松

市の防災計画の現状と今後の見通しについてお話いただいた。ご家族からは予定した時間を超

過するほど多くの質疑が出ていた。また後の振り返りの中で、ご家族から「普段は直接話をす

る機会が持ていない行政の方と直接話ができたことが大変貴重だった」とのご意見も出ていた。

ワークショップ③に並行して、子ども達は夜のレクリエーション(暗闇でも楽しめる遊び)を体験した。

ランタンや懐中電灯などの灯りを頼りに、制作活動を行ったり、手歌遊びをしたり、風船遊び

をしたりした。最後は保護者も合流して、子ども達が制作したものをプラレールの周りになら

べてライトアップし、夜の街を電車が走る様子に見立てて、全員で合唱をして終了となった。

事後アンケートでも夜のレクリエーションが夕食についで好評であった。

夜間から翌日にかけて、ライフラインを使用不可として各家族には水4L(2L ペットボトル

2 本)をお渡しし、各自工夫して歯磨き、洗顔、清拭、トイレなどに使用していただいた。

飲料水は、別途、共同使用としてエネジン(株)から提供いただいたアクアクララを設置した。

ライフラインストップ体験に関しては、実際は実行委員会の準備不足で水洗トイレが使用で

きてしまったり、非常灯のライトが以外と明るかったりして、実際の避難所の状況再現の難し

さを実感した。

また夜間室温が上昇し、体調不良(眠れない、発汗過多など)をきたすご家族

も出てきたため、やむを得ない場合にはエアコンを利用していただくこととした。さらに通常

の避難所では毛布が準備されているところが多いが、今回の施設には毛布の準備がなかったた

め、座布団や布団をその代用として使用していただいたこともあり保護者より「比較的快適に

過ごせた、実際の避難所ではこうはいかないだろう」とのご意見をいくつか頂いた。

夜間は比較的皆眠れていた様子であったが、先述したように夜間どうしても眠れず興奮状態

となってしまったお子さんが1 名いたため、急遽段ボールベッドを研修室に移して個室対応し

たお子さんがいた。

また在宅人工呼吸器管理のお子さんのモニターのバッテリーが2 時ごろに

切れたため、やむを得ず通常電源を使用することとなった。人工呼吸器本体は予備外部バッテ

リーもあり、22 日14 時~23 日11 時まで約21 時間、問題なく作動した。

23 日朝はラジオ体操を携帯ラジオで電波を受信して行った。

朝食はアルファ米のおにぎりと缶パン、乾パン、卵ワッフルを提供した。全く食べられない

子どももみられたが、事後アンケートでは普段パンを食べないお子さんが予想外に食べられた、

との感想もいただいた。

朝食時にはげんきこどもクリニックおよびホンダ(株)から提供いただいたエネポを使用し、

アクアクララの温水・冷水を利用体験していただいた。

エネポの設置場所や作動音も確認・体験していただいた。

段ボールベッドの片づけを行い、振り返りの時間を1 時間設けた。

最後の振り返りの時間では、1 泊2 日の間の様子をスライドショーで眺めつつ、参加された

ご家族一人一人に率直な感想を語っていただいた。振り返りで挙がったご家族の意見のいくつ

かを以下に記載する。

・1 泊だったから何とかなった

・朝食は何も食べなかったが、代わりに持参していた好物のポテトチップスを食べた

・アルミシートは温かかったが、音が気になった

・今回は子どもにとって知っている人がいて安心していたが、実際の避難所では難しいと感じた

・予想通り夜間泣いてしまい別の部屋を用意してもらったが、今後の課題になった

・子どもの好きな曲をもってきたが、他の人がいるので使わなかった

・新聞紙がおむつ替えに役立った

・おむつ替えの場所があると良かった

・大部屋で出入口付近に寝ることになったため常にみられている感じがあった

・食事はこれしかないと思ったら食べてくれた

・非常食のリスト(売っているところと値段)があるといい

・配給をもらいに行くのにこの子をつれて並び、荷物を運ぶのが大変

・100 円均一ショップで揃える防災グッズのリストがあるといい

・手を洗う、トイレに行く、といった普段当たり前にしている行動も手順を色々考えた

・消毒用ジェルがあるといい

・子ども達が楽しめるもの(お菓子、おもちゃ、本、ペン、折紙など)が必要だと思った

・大部屋でモニターのアラームがなって迷惑をかけた

・タオルケットとタオルが必要だと思った

・今回は比較的よい季節だったが真夏や真冬のことも考えないといけない

・1 泊だけだったので清拭はよかったが、長くなると考えないといけない

・段ボールベッドがよかった

・アイマスクや耳栓があると良いと思った

・家で生活できる状態だったら、家にいると思う

・普段飲まない味噌汁も飲めた

・お気に入りの毛布を持ってきていてよかった

・水が大切だとつくづく感じた

・多動があるので、なるべく自宅で過ごせる準備をしたい

さらに参加スタッフからも振り返りの中で挙がった意見の一部を以下に記載する。

・平時に避難所体験ができる場所を探すこと自体が大変だった(避難所に指定されている学校

の体育館は平時の宿泊使用は不可とされた)

・東日本大震災の実際の避難所では簡易保育所ができ、日中は子ども達が騒いでも大丈夫であ

ったが、夜は大人たちも戻り、お酒も入り、子ども達が騒ぐと厳しい状況もあった

・避難生活が長くなると出てくる大変さがある

・今回、保育士さんがいてくれたことで子ども達が落ち着いて過ごせていた

・子どもにとって遊び、遊べる場所、遊び相手の提供が大切だと感じた

・子どものメンタルな部分をどう支えるかが重要

・子ども達の発想の豊かさを実感した

・普段やっている防災訓練はマンネリ化していて、色々な想定をして変化を加える必要がある

と感じた

・実際はごみの問題やトイレの問題、お風呂の問題なども出てくる

・食事の支度も人数が多いと大変

・子どもなどの災害弱者のことを考えた避難所作りが必要(知っている人、場所など)

・そのためにも地域にどれだけ知っている人を作れるか、知っている場所を作れるか、普段か

ら取り組まなければいけない

以上、22 日15 時~23 日10 時までのわずか19 時間の体験であったが、大変多くの気づき

が得られた。大きな事故もなく、中身の濃い、貴重な時間を共有できた。

【考察】

①企画全体を通して

本企画を開催するに当たって、初めてということもあり、開催時期は過ごしやすい秋を選択

し、対象は集団生活に慣れた年代で、参加人数が大きくなりすぎない(10 家族前後)設定と

したため、年長園児~小学6 年生までの児童とした。

当初、運営資金の問題と開催場所の選定

が大きな問題であった。運営資金に当たっては、最終的に当日のしおりに記載した多くの方々

の協賛(資金援助、物品援助)をいただいたこともあり、開催にこぎつけられた。開催場所は

当初、避難所に指定されている学校の体育館を検討していたが、平時に宿泊を目的とした使用

の許可が得られず、浜松市立青少年の家で行うこととした。青少年の家のホールで仮想避難所

生活を予定していたが、ホールでの宿泊は不可であったため、最終的に通常の研修室を宿泊場

所とした。

参加者については、12 家族の申込があり最終的に10 家族の参加が得られ、当初予定した通

りの規模となった。また障がい種別もバランスの良い構成となった。母親と子ども達だけで参

加された家族が3 組あり、実際の災害時に父親不在を想定された上での参加であり、障がいを

もつ子どもと家族の防災意識の高さ、裏を返せば災害時への不安の高さを示していると考えた。

本企画の案内と申込、その後の連絡については企画立ち上がりから開催までの期間が限られ

ていたこともあり、準備が遅れ、情報提供が遅れたことで、事後アンケートでも満足度が低く

なったと考える。また応募方法に関しても今回はインターネットからのフォームまたはメール

での申し込みに限定したことも、評価が低くなっており、今後郵送やFAX も含めて改善が必

要と考えている。

②避難所について

1)部屋割り

避難所運営の第一歩である部屋割りでは、限られたスペース・個室をどのように使用するか、

配分するかで困難さを実感した。本来ならば参加者全員が、何らかの障がいをもつお子さんと

そのご家族であり、すべての家族で個室対応を検討しなければいけない状況であったが、大部

屋(30 畳)1 室と小部屋(10 畳)4 室しかない状況であった。事前にいただいた情報および当

日参加されたご本人の状況をみて、部屋割りを行った。音や環境変化への過敏さが高いお子さ

ん、感染症の回復期のお子さんを優先して個室対応とした。大部屋(30 畳)に5 家族、残り

小部屋(10 畳)4 室に5 家族としたが、やむを得ず小部屋1 室だけ2家族が入ることとなった。

その部屋のお子さんが夜眠れず興奮状態となったため、急遽宿泊場所ではない研修室に段ボー

ルベッドを設置して個室対応を行った。実際の避難所運営でも限られた部屋やスペースをどう

活用するかは、その場の臨機応変な対応が要求されることを実感した。一般の避難所内にも福

祉避難室などの個室や別に過ごせるスペースを可能な限り用意し、必要に応じて活用できる準

備をしておくことが望ましい。またどういった場合に個室・別室対応を行うか、透明性の高い

優先順位を避難所運営指針・マニュアルなどで示しておくことも重要である。

避難所の運営に関しては、弱者目線(女性や子ども、高齢者、障がい児者)を持つことも

大切であり、避難所運営には女性や障がい・介護に知識・理解のある方の参画も望まれる。

2)避難所の準備

避難所に準備されると良いものとして、毛布や新聞紙、備蓄水、食料関連品、衛生材料(マ

スク、簡易トイレ、歯ブラシ、タオル、生理用品など)、医療材料などの他に、エネポなどの

カセットボンベ式の簡易発電機(ガソリン保存の危険性と保存期間などから)、アクアクララ

などの電源を必要としないウォーターサーバー(衛生的に飲料水を使用できる)、段ボール(パ

ーテーションやベッドとして)、小型テント、おねしょパッド・シーツなどが挙げられた。段

ボールは保存期間の問題があるが、小型テントやカセットボンベ、水などは平時から使用する

ことで有効活用することも可能であり、小型テントはトイレや更衣室、オムツ替え室など多用

途利用が期待でき、ある程度の数が準備されていることが望ましい。

さらに福祉避難所では、医療機器(人工呼吸器やモニターなど)も動かせるようにインバー

ター式発電機や非電源式吸引器(足踏み式吸引器など)やモニターなど必要最低限の医療機器

も準備されていることが理想である。また東日本大震災では障がいをもつ学童期の子どもが利

用する中サイズのオムツ(スーパービッグサイズ)やおねしょパッド・シーツが不足したこと

もあり、ある程度ストックがあることが望ましい。体温調節が困難な方も多いため、発電機の

ある状況であれば、温風冷風対応エアサプライヤーや扇風機、ホットカーペットなどの準備も

必要である。

さらに本企画では、障がいをもつ子どもと家族にとって、“非日常の生活の中で日常を感じ

られる物、人、場所”の重要性が認識された。物に関しては、各家庭・各個人での準備が望ま

しいが、人、場所については避難所の設置に関わるものである。日常を感じられる人、場所を

作るためには、一般避難所に顔なじみを増やすためにも普段から地域で交流を図ること、障が

いをもつ方が通いなれた特別支援学校や児童発達支援センター、通所施設などが福祉避難所の

指定を受け、受け入れる準備をしておくことなどが重要と思われた。

今回は、1 泊2 日で何とかなった部分も多々あったが、避難生活が長期化すればするほど

日常を感じられる物、人、場所の重要性は高まり、障がいをもつ方をよく知る保育士や支援員

がいる通いなれた環境で過ごすことが安心して、安定して過ごすことにつながると予想される。

今回の企画でも『顔見知りの先生がいたから、子どもが安心していられた』との声が複数

挙がっていた。

また東日本大震災の報告や今回のアンケート結果などからは、障がいをもつ方のご家族では

自宅での生活が可能であれば自宅避難を選択する方が多いことが予想され、事前に避難先をい

くつか登録しておくこと、そのためにも災害時要支援児者マップを作成しておくことが必要と

思われる。要支援児者マップと避難先登録リストは行政が管理し、平時に当事者と相談の上、

自治会や民生委員などに事前に情報提供を行っておくことで、災害時には安否確認や救援物資

の配給がスムーズに行われるように準備しておく必要がある。

③家庭での準備について

一般的な災害時非常持ち出し物品の他に、障がいをもつ子どもと家族にとっては、お菓子や

おもちゃ、音楽、絵画、あそび、絵本などのお子さんがお気に入りのもの、安心できるもの、

日常を感じられるものの準備が大切である。また薬や医療機器、さらにお子さんの情報(万が

一お子さんだけとなった場合に備えて)が分かるカードなども非常用に準備しておく必要があ

る。一般的な非常持ち出し物品でも今回の企画のように実際に使用したり、試食したりして、

大丈夫なもの、使えるものを選択しておくことが望ましい。

避難所の項目でも述べたが、地域にお子さんのことを知ってもらう機会を普段から作り、良

き理解者を増やす働きかけを行うともに、災害の時間帯や被害状況などによって、どこに避難

するか避難先リストの提出も必要である。

本企画では先にあげた4つの目的(①障がいをもつ子にとって仮想避難所体験を通じて非日

常生活への適応力の向上、②障がいをもつ子の家族にとってワークショップや仮想避難所体験

を通じて、何が必要で、何を準備すべきか、体験し、学ぶ場となる、③避難所運営に当たって、

障がいをもつ子と家族に必要な配慮、支援を見出し、提言する、④障がいをもつ子と家族につ

いて市民の理解を深めるために、社会に向けて発信する)であった。

①、②、③に関してはある程度達成できた部分もあり、今後につなげていけると手ごたえを

感じた部分も多くあった。しかし1 泊2 日で体験できることの限界も多く、また今回は安全性

を高めるため開催時期や場所、スタッフ数など実際の災害時とは大きくかけ離れた環境であっ

たことは否めない。

今後は、季節を夏や冬にも開催したり、2 泊3 日あるいは3 泊4 日と連泊を体験したり、実

際の避難所で宿泊体験を行ったり、炊き出しや配給の体験を行ったり、地域の防災訓練に合わ

せて企画したり、自宅避難生活体験を行うなど、様々な場面を想定し、時期・場所・設定して

繰り返し開催していくことが必要と考える。

④に関しては、本企画は静岡新聞社に大きく扱っていただいた。今後も障がいをもつ子ども

と家族の現状について、良き理解者、協力者をさらに増やすための働きかけを行っていくこと

も重要である。

【結語】

どの子どもにとっても“食う、寝る、遊ぶ”の3つが揃っていることが心身の健康を保つた

めに重要であるが、障がいをもつ子どもにとって尚更重要である。いかに“非日常の中に日常

を感じられるか”が、避難所生活を乗り越えるうえで重要なテーマである。

今後も災害弱者とされる障がいをもつ子どもと家族を守ることができる地域社会を築いて

いくために、平時から私たちにできることを考え、準備し、行動していく必要がある。

本企画は「ゆめ風基金障害者市民防災活動助成金助成事業」「浜松医科大学社会貢献事業助成

事業」を受けて開催いたしましたことをご報告いたします。

最後に本企画開催にあたり、ご協力いただきました皆様に深謝いたします。

■後援:浜松市、浜松市教育委員会

■参加:10 組35 名のご家族、22 名の実行委員、13 名のボランティアスタッフ

■ワークショップ協力(50 音順):エネジン株式会社、NPO 法人すだち、NPO 法人はままつ子

育てネットワークぴっぴ、浜松市危機管理課、浜松市社会福祉事業団

場所提供(50 音順):聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター、浜松市立青少年の家

■協賛(50 音順):葵町こどもクリニック、イトーグループ、磐田市役所、江崎グリコ株式会社、

エネジン株式会社、NPO 法人すだち、株式会社岡根谷、きとう小児科皮膚科、杏林堂、げん

きこどもクリニック、河野こども医院、株式会社故紙センタートヨタ、こどもクリニックわだ、

三立製菓株式会社、浜名梱包株式会社、浜松市、浜松市根洗学園、ヘルスアメニティクリエイ

ション、本田技研工業株式会社、株式会社松本義肢製作所、リンドマン(株)、わんぱくキッ

ズクリニック

この報告書は以下のリンクからダウンロードできます。

https://docs.google.com/file/d/0BytoGhhGQsSlM1FPejZmMU1oTDA/edit?usp=sharing

障がいをもつ子と家族のためのサバイバルキャンプ&防災ワークショップ 報告書

(ゆめ風基金障害者市民防災活動助成金助成事業、浜松医科大学地域貢献事業助成事業)

【はじめに】

2011 年3 月11 日の東日本大震災から2 年半がすぎたが、現在(平成25 年9 月12 日 復

興庁資料)約28 万6000 人が避難者として登録され、そのうち99 人は現在もなお避難所での

生活を余儀なくされている。一方で、被災地から遠く離れたこの地域(静岡県西部地区:遠州

地方)では、徐々に市民の防災意識が薄まりつつある印象を持つ。

しかし、私たちが暮らす遠州地方は東海地震(東南海・南海との3連動地震も含めて)の想

定地域であり、長い海岸線(遠州灘)で太平洋に面しており、地震発生時には約15m の津波

の発生も予想されている。さらに50 ㎞離れたところには浜岡原子力発電所を抱えている。こ

うした状況の中で、東北地方と多くの地理的共通点を持ち、私たちは常に高い防災意識を持ち、

準備しておく必要があると言える。

東日本大震災では、多くの貴い命が失われたが、とりわけ障がいを持つ方の死亡者数は全死

亡者数の8.97%で、死亡率は一般の方の2 倍以上との報告が出ている(平成25 年4 月22 日

中日新聞)。また障がいを持つ方は避難所生活でも多くの困難を抱え、自宅避難を選択する方

も多く、自宅避難者には救援物資が行き届きにくかったり、ガソリンや救援物資を手に入れる

ために列に並ぶのが困難であったり、一般とは異なる物資が必要であったり、特別な配慮が必

要とされていた(重症児者の防災ハンドブック、発達障害児者の防災ハンドブック)。

社会的弱者である子ども、その中でもさらに弱い存在である障がいを持つ子どもの防災は、

どうしても置き去りにされやすい視点であるが、忘れてはならない視点である。

何らかの支援を必要とする子ども、障がいを持つ子どもに携わる職種が集まる「みらい

TALK」では、日頃の勉強会や講演会活動を通して、そうした子ども達と家族に防災への準備、

心構えをしていただく機会が必要であり、また私たち自身も避難所運営にはどんな配慮が必要

で、何を準備するべきか確認し、提言していく必要があるとの意見が挙がった。そうした意見

をもとに「障がいをもつ子と家族のためのサバイバルキャンプ&防災ワークショップ」を開催

するに至った。

【目的】

①障がいをもつ子にとって仮想避難所体験を通じて非日常生活への適応力の向上

②障がいをもつ子の家族にとってワークショップや仮想避難所体験を通じて、何が必要で、何

を準備すべきか、体験し、学ぶ場となる

③避難所運営に当たって、障がいをもつ子と家族に必要な配慮、支援を見出し、提言する

④障がいをもつ子と家族について市民の理解を深めるために、社会に向けて発信する

【方法】

日時:2013 年9 月22 日(日)~23 日(月・祝) 1 泊2 日

対象:年長園児から小学校6 年生までの障がいをもつ子とその家族

場所:浜松市立青少年の家、聖隷浜松病院センター会議室

内容:当日配布の「体験のしおり」参照

参加費:1 名につき1000 円

保険:損保ジャパンの国内旅行保険に加入

【結果】

参加応募は12 家族43 名(障がいをもつ子は12 名)あり、当日体調不良のため2 家族が不

参加となり、10 家族35 名(障がいをもつ子は10 名)の参加を得た。障がいをもつ子の内訳

は、在宅人工呼吸器管理・経管栄養を行っている重症心身障がい児が1 名、肢体不自由児が2

名、知的障がい児が3 名、発達障がい児が4 名であった。年齢は5~9 歳(平均6.7 歳)で、

男児2 名、女児8 名であった。その他、兄弟姉妹が8 名(2~11 歳、男児2 名、女児6 名)、

大人が17 名(男性7 名、女性10 名)であった。

スタッフは、実行委員22 名に加えて、ボランティアスタッフ13 名、ワークショップ講師4

団体(以下講師順:NPO 法人はままつ子育てネットワークぴっぴ、エネジン株式会社、NPO

法人すだち、浜松市危機管理課)の協力を得た。

22 日の防災ワークショップ①、②は聖隷浜松病院センター会議室にて開催し、ワークショ

ップ①では、NPO 法人ぴっぴの原田博子氏の指導のもと、ビニール袋でカッパ作り、新聞紙

でスリッパ作り、毛布で担架体験を行った。参加された10 家族とも大変熱心に取り組まれて、

笑顔も多くみられ、アイスブレークとしての役割も担っていた。

事後アンケートでも大変好評であった。

防災ワークショップ②では、「役に立つ!防災グッズを知ろう」と題して、エネジン株式会

社より低圧LP ガス発電機およびアクアクララの災害時の活用方法について紹介いただいた。

その後NPO 法人すだちの森田能行氏より簡易トイレ(段ボールトイレ)の活用方法について

紹介をいただいた。

最後に実行委員会スタッフより、100 円ショップで揃えられる防災グッズ

の色々について紹介した。

ガス発電機は、この後青少年の家に移動してから、近くの公園にて

実演も行っていただき、使用方法や注意点、実際の駆動音、発電量などを体験した。

事後アンケートでもいずれも好評であった。

ワークショップ後に青少年の家に移動し、避難所設営体験および夕食(非常食体験)を行っ

た。

避難所設営体験では、段ボールを利用して、パーテーション作成と段ボールベッド作成を行

った。皆で積極的に協力して、比較的スムーズに作成できた。

この際、部屋割りを行ったが、事前情報や当日の様子から音過敏性や新奇場面への苦手さの

あるお子さん、感染症から回復したばかりのお子さんを個室対応とした。個室が4 室しか用意

できず、大部屋に5 家族、個室の1 室に2 家族、残り3 家族をそれぞれ個室3 室に振り分けた。

しかし夜間どうしても眠れず興奮してしまうお子さんがいたため、個室が必要となり、急遽

研修室に段ボールベッドを設置して、対応した。

部屋割り(スペース確保)のむずかしさを実感した。

夕食では、非常食であるアルファ米と温めいらずカレー、フリーズドライ汁物、アクアクラ

ラの水を提供した。大変好評で、偏食が強いお子さんも完食されるなど、保護者の方も手ごた

えを感じられていた。同時に非常食の見本市と称して、多くの非常食を味見していただき、お

子さんが食べられるもの、食べられないものを実際に確認していただいた。事後アンケートで

も夕食が全体の活動を通して、最も評価が高い結果となった。

夕食後は、ワークショップ③として浜松市危機管理監 危機管理課長の松永直志氏より浜松

市の防災計画の現状と今後の見通しについてお話いただいた。ご家族からは予定した時間を超

過するほど多くの質疑が出ていた。また後の振り返りの中で、ご家族から「普段は直接話をす

る機会が持ていない行政の方と直接話ができたことが大変貴重だった」とのご意見も出ていた。

ワークショップ③に並行して、子ども達は夜のレクリエーション(暗闇でも楽しめる遊び)を体験した。

ランタンや懐中電灯などの灯りを頼りに、制作活動を行ったり、手歌遊びをしたり、風船遊び

をしたりした。最後は保護者も合流して、子ども達が制作したものをプラレールの周りになら

べてライトアップし、夜の街を電車が走る様子に見立てて、全員で合唱をして終了となった。

事後アンケートでも夜のレクリエーションが夕食についで好評であった。

夜間から翌日にかけて、ライフラインを使用不可として各家族には水4L(2L ペットボトル

2 本)をお渡しし、各自工夫して歯磨き、洗顔、清拭、トイレなどに使用していただいた。

飲料水は、別途、共同使用としてエネジン(株)から提供いただいたアクアクララを設置した。

ライフラインストップ体験に関しては、実際は実行委員会の準備不足で水洗トイレが使用で

きてしまったり、非常灯のライトが以外と明るかったりして、実際の避難所の状況再現の難し

さを実感した。

また夜間室温が上昇し、体調不良(眠れない、発汗過多など)をきたすご家族

も出てきたため、やむを得ない場合にはエアコンを利用していただくこととした。さらに通常

の避難所では毛布が準備されているところが多いが、今回の施設には毛布の準備がなかったた

め、座布団や布団をその代用として使用していただいたこともあり保護者より「比較的快適に

過ごせた、実際の避難所ではこうはいかないだろう」とのご意見をいくつか頂いた。

夜間は比較的皆眠れていた様子であったが、先述したように夜間どうしても眠れず興奮状態

となってしまったお子さんが1 名いたため、急遽段ボールベッドを研修室に移して個室対応し

たお子さんがいた。

また在宅人工呼吸器管理のお子さんのモニターのバッテリーが2 時ごろに

切れたため、やむを得ず通常電源を使用することとなった。人工呼吸器本体は予備外部バッテ

リーもあり、22 日14 時~23 日11 時まで約21 時間、問題なく作動した。

23 日朝はラジオ体操を携帯ラジオで電波を受信して行った。

朝食はアルファ米のおにぎりと缶パン、乾パン、卵ワッフルを提供した。全く食べられない

子どももみられたが、事後アンケートでは普段パンを食べないお子さんが予想外に食べられた、

との感想もいただいた。

朝食時にはげんきこどもクリニックおよびホンダ(株)から提供いただいたエネポを使用し、

アクアクララの温水・冷水を利用体験していただいた。

エネポの設置場所や作動音も確認・体験していただいた。

段ボールベッドの片づけを行い、振り返りの時間を1 時間設けた。

最後の振り返りの時間では、1 泊2 日の間の様子をスライドショーで眺めつつ、参加された

ご家族一人一人に率直な感想を語っていただいた。振り返りで挙がったご家族の意見のいくつ

かを以下に記載する。

・1 泊だったから何とかなった

・朝食は何も食べなかったが、代わりに持参していた好物のポテトチップスを食べた

・アルミシートは温かかったが、音が気になった

・今回は子どもにとって知っている人がいて安心していたが、実際の避難所では難しいと感じた

・予想通り夜間泣いてしまい別の部屋を用意してもらったが、今後の課題になった

・子どもの好きな曲をもってきたが、他の人がいるので使わなかった

・新聞紙がおむつ替えに役立った

・おむつ替えの場所があると良かった

・大部屋で出入口付近に寝ることになったため常にみられている感じがあった

・食事はこれしかないと思ったら食べてくれた

・非常食のリスト(売っているところと値段)があるといい

・配給をもらいに行くのにこの子をつれて並び、荷物を運ぶのが大変

・100 円均一ショップで揃える防災グッズのリストがあるといい

・手を洗う、トイレに行く、といった普段当たり前にしている行動も手順を色々考えた

・消毒用ジェルがあるといい

・子ども達が楽しめるもの(お菓子、おもちゃ、本、ペン、折紙など)が必要だと思った

・大部屋でモニターのアラームがなって迷惑をかけた

・タオルケットとタオルが必要だと思った

・今回は比較的よい季節だったが真夏や真冬のことも考えないといけない

・1 泊だけだったので清拭はよかったが、長くなると考えないといけない

・段ボールベッドがよかった

・アイマスクや耳栓があると良いと思った

・家で生活できる状態だったら、家にいると思う

・普段飲まない味噌汁も飲めた

・お気に入りの毛布を持ってきていてよかった

・水が大切だとつくづく感じた

・多動があるので、なるべく自宅で過ごせる準備をしたい

さらに参加スタッフからも振り返りの中で挙がった意見の一部を以下に記載する。

・平時に避難所体験ができる場所を探すこと自体が大変だった(避難所に指定されている学校

の体育館は平時の宿泊使用は不可とされた)

・東日本大震災の実際の避難所では簡易保育所ができ、日中は子ども達が騒いでも大丈夫であ

ったが、夜は大人たちも戻り、お酒も入り、子ども達が騒ぐと厳しい状況もあった

・避難生活が長くなると出てくる大変さがある

・今回、保育士さんがいてくれたことで子ども達が落ち着いて過ごせていた

・子どもにとって遊び、遊べる場所、遊び相手の提供が大切だと感じた

・子どものメンタルな部分をどう支えるかが重要

・子ども達の発想の豊かさを実感した

・普段やっている防災訓練はマンネリ化していて、色々な想定をして変化を加える必要がある

と感じた

・実際はごみの問題やトイレの問題、お風呂の問題なども出てくる

・食事の支度も人数が多いと大変

・子どもなどの災害弱者のことを考えた避難所作りが必要(知っている人、場所など)

・そのためにも地域にどれだけ知っている人を作れるか、知っている場所を作れるか、普段か

ら取り組まなければいけない

以上、22 日15 時~23 日10 時までのわずか19 時間の体験であったが、大変多くの気づき

が得られた。大きな事故もなく、中身の濃い、貴重な時間を共有できた。

【考察】

①企画全体を通して

本企画を開催するに当たって、初めてということもあり、開催時期は過ごしやすい秋を選択

し、対象は集団生活に慣れた年代で、参加人数が大きくなりすぎない(10 家族前後)設定と

したため、年長園児~小学6 年生までの児童とした。

当初、運営資金の問題と開催場所の選定

が大きな問題であった。運営資金に当たっては、最終的に当日のしおりに記載した多くの方々

の協賛(資金援助、物品援助)をいただいたこともあり、開催にこぎつけられた。開催場所は

当初、避難所に指定されている学校の体育館を検討していたが、平時に宿泊を目的とした使用

の許可が得られず、浜松市立青少年の家で行うこととした。青少年の家のホールで仮想避難所

生活を予定していたが、ホールでの宿泊は不可であったため、最終的に通常の研修室を宿泊場

所とした。

参加者については、12 家族の申込があり最終的に10 家族の参加が得られ、当初予定した通

りの規模となった。また障がい種別もバランスの良い構成となった。母親と子ども達だけで参

加された家族が3 組あり、実際の災害時に父親不在を想定された上での参加であり、障がいを

もつ子どもと家族の防災意識の高さ、裏を返せば災害時への不安の高さを示していると考えた。

本企画の案内と申込、その後の連絡については企画立ち上がりから開催までの期間が限られ

ていたこともあり、準備が遅れ、情報提供が遅れたことで、事後アンケートでも満足度が低く

なったと考える。また応募方法に関しても今回はインターネットからのフォームまたはメール

での申し込みに限定したことも、評価が低くなっており、今後郵送やFAX も含めて改善が必

要と考えている。

②避難所について

1)部屋割り

避難所運営の第一歩である部屋割りでは、限られたスペース・個室をどのように使用するか、

配分するかで困難さを実感した。本来ならば参加者全員が、何らかの障がいをもつお子さんと

そのご家族であり、すべての家族で個室対応を検討しなければいけない状況であったが、大部

屋(30 畳)1 室と小部屋(10 畳)4 室しかない状況であった。事前にいただいた情報および当

日参加されたご本人の状況をみて、部屋割りを行った。音や環境変化への過敏さが高いお子さ

ん、感染症の回復期のお子さんを優先して個室対応とした。大部屋(30 畳)に5 家族、残り

小部屋(10 畳)4 室に5 家族としたが、やむを得ず小部屋1 室だけ2家族が入ることとなった。

その部屋のお子さんが夜眠れず興奮状態となったため、急遽宿泊場所ではない研修室に段ボー

ルベッドを設置して個室対応を行った。実際の避難所運営でも限られた部屋やスペースをどう

活用するかは、その場の臨機応変な対応が要求されることを実感した。一般の避難所内にも福

祉避難室などの個室や別に過ごせるスペースを可能な限り用意し、必要に応じて活用できる準

備をしておくことが望ましい。またどういった場合に個室・別室対応を行うか、透明性の高い

優先順位を避難所運営指針・マニュアルなどで示しておくことも重要である。

避難所の運営に関しては、弱者目線(女性や子ども、高齢者、障がい児者)を持つことも

大切であり、避難所運営には女性や障がい・介護に知識・理解のある方の参画も望まれる。

2)避難所の準備

避難所に準備されると良いものとして、毛布や新聞紙、備蓄水、食料関連品、衛生材料(マ

スク、簡易トイレ、歯ブラシ、タオル、生理用品など)、医療材料などの他に、エネポなどの

カセットボンベ式の簡易発電機(ガソリン保存の危険性と保存期間などから)、アクアクララ

などの電源を必要としないウォーターサーバー(衛生的に飲料水を使用できる)、段ボール(パ

ーテーションやベッドとして)、小型テント、おねしょパッド・シーツなどが挙げられた。段

ボールは保存期間の問題があるが、小型テントやカセットボンベ、水などは平時から使用する

ことで有効活用することも可能であり、小型テントはトイレや更衣室、オムツ替え室など多用

途利用が期待でき、ある程度の数が準備されていることが望ましい。

さらに福祉避難所では、医療機器(人工呼吸器やモニターなど)も動かせるようにインバー

ター式発電機や非電源式吸引器(足踏み式吸引器など)やモニターなど必要最低限の医療機器

も準備されていることが理想である。また東日本大震災では障がいをもつ学童期の子どもが利

用する中サイズのオムツ(スーパービッグサイズ)やおねしょパッド・シーツが不足したこと

もあり、ある程度ストックがあることが望ましい。体温調節が困難な方も多いため、発電機の

ある状況であれば、温風冷風対応エアサプライヤーや扇風機、ホットカーペットなどの準備も

必要である。

さらに本企画では、障がいをもつ子どもと家族にとって、“非日常の生活の中で日常を感じ

られる物、人、場所”の重要性が認識された。物に関しては、各家庭・各個人での準備が望ま

しいが、人、場所については避難所の設置に関わるものである。日常を感じられる人、場所を

作るためには、一般避難所に顔なじみを増やすためにも普段から地域で交流を図ること、障が

いをもつ方が通いなれた特別支援学校や児童発達支援センター、通所施設などが福祉避難所の

指定を受け、受け入れる準備をしておくことなどが重要と思われた。

今回は、1 泊2 日で何とかなった部分も多々あったが、避難生活が長期化すればするほど

日常を感じられる物、人、場所の重要性は高まり、障がいをもつ方をよく知る保育士や支援員

がいる通いなれた環境で過ごすことが安心して、安定して過ごすことにつながると予想される。

今回の企画でも『顔見知りの先生がいたから、子どもが安心していられた』との声が複数

挙がっていた。

また東日本大震災の報告や今回のアンケート結果などからは、障がいをもつ方のご家族では

自宅での生活が可能であれば自宅避難を選択する方が多いことが予想され、事前に避難先をい

くつか登録しておくこと、そのためにも災害時要支援児者マップを作成しておくことが必要と

思われる。要支援児者マップと避難先登録リストは行政が管理し、平時に当事者と相談の上、

自治会や民生委員などに事前に情報提供を行っておくことで、災害時には安否確認や救援物資

の配給がスムーズに行われるように準備しておく必要がある。

③家庭での準備について

一般的な災害時非常持ち出し物品の他に、障がいをもつ子どもと家族にとっては、お菓子や

おもちゃ、音楽、絵画、あそび、絵本などのお子さんがお気に入りのもの、安心できるもの、

日常を感じられるものの準備が大切である。また薬や医療機器、さらにお子さんの情報(万が

一お子さんだけとなった場合に備えて)が分かるカードなども非常用に準備しておく必要があ

る。一般的な非常持ち出し物品でも今回の企画のように実際に使用したり、試食したりして、

大丈夫なもの、使えるものを選択しておくことが望ましい。

避難所の項目でも述べたが、地域にお子さんのことを知ってもらう機会を普段から作り、良

き理解者を増やす働きかけを行うともに、災害の時間帯や被害状況などによって、どこに避難

するか避難先リストの提出も必要である。

本企画では先にあげた4つの目的(①障がいをもつ子にとって仮想避難所体験を通じて非日

常生活への適応力の向上、②障がいをもつ子の家族にとってワークショップや仮想避難所体験

を通じて、何が必要で、何を準備すべきか、体験し、学ぶ場となる、③避難所運営に当たって、

障がいをもつ子と家族に必要な配慮、支援を見出し、提言する、④障がいをもつ子と家族につ

いて市民の理解を深めるために、社会に向けて発信する)であった。

①、②、③に関してはある程度達成できた部分もあり、今後につなげていけると手ごたえを

感じた部分も多くあった。しかし1 泊2 日で体験できることの限界も多く、また今回は安全性

を高めるため開催時期や場所、スタッフ数など実際の災害時とは大きくかけ離れた環境であっ

たことは否めない。

今後は、季節を夏や冬にも開催したり、2 泊3 日あるいは3 泊4 日と連泊を体験したり、実

際の避難所で宿泊体験を行ったり、炊き出しや配給の体験を行ったり、地域の防災訓練に合わ

せて企画したり、自宅避難生活体験を行うなど、様々な場面を想定し、時期・場所・設定して

繰り返し開催していくことが必要と考える。

④に関しては、本企画は静岡新聞社に大きく扱っていただいた。今後も障がいをもつ子ども

と家族の現状について、良き理解者、協力者をさらに増やすための働きかけを行っていくこと

も重要である。

【結語】

どの子どもにとっても“食う、寝る、遊ぶ”の3つが揃っていることが心身の健康を保つた

めに重要であるが、障がいをもつ子どもにとって尚更重要である。いかに“非日常の中に日常

を感じられるか”が、避難所生活を乗り越えるうえで重要なテーマである。

今後も災害弱者とされる障がいをもつ子どもと家族を守ることができる地域社会を築いて

いくために、平時から私たちにできることを考え、準備し、行動していく必要がある。

本企画は「ゆめ風基金障害者市民防災活動助成金助成事業」「浜松医科大学社会貢献事業助成

事業」を受けて開催いたしましたことをご報告いたします。

最後に本企画開催にあたり、ご協力いただきました皆様に深謝いたします。

■後援:浜松市、浜松市教育委員会

■参加:10 組35 名のご家族、22 名の実行委員、13 名のボランティアスタッフ

■ワークショップ協力(50 音順):エネジン株式会社、NPO 法人すだち、NPO 法人はままつ子

育てネットワークぴっぴ、浜松市危機管理課、浜松市社会福祉事業団

場所提供(50 音順):聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター、浜松市立青少年の家

■協賛(50 音順):葵町こどもクリニック、イトーグループ、磐田市役所、江崎グリコ株式会社、

エネジン株式会社、NPO 法人すだち、株式会社岡根谷、きとう小児科皮膚科、杏林堂、げん

きこどもクリニック、河野こども医院、株式会社故紙センタートヨタ、こどもクリニックわだ、

三立製菓株式会社、浜名梱包株式会社、浜松市、浜松市根洗学園、ヘルスアメニティクリエイ

ション、本田技研工業株式会社、株式会社松本義肢製作所、リンドマン(株)、わんぱくキッ

ズクリニック